En mai 1968, un procès très médiatisé a commencé à Boston, illustrant de manière dramatique un phénomène plus vaste alimentant la montée du christianisme conservateur aux États-Unis.

Cinq hommes avaient été accusés de complot pour avoir incité les Américains à se soustraire au projet. William Sloane Coffin Jr., ministre presbytérien et aumônier de l'Université de Yale, était l'un des accusés les plus en vue du procès.

Coffin, comme de nombreux ministres, s'est vigoureusement opposé à la guerre du Vietnam, mais beaucoup de fidèles l'ont soutenue. Ce désaccord a divisé les dénominations.

Finalement, de nombreux protestants aliénés ont abandonné les églises principales au profit des congrégations évangéliques qui constituaient le noyau du nouveau christianisme conservateur.

Qui était Coffin?

Coffin était une figure marquante du protestantisme principal, terme utilisé pour désigner des dénominations telles que les épiscopaux, méthodistes et presbytériens. C'étaient les églises des classes moyennes et supérieures et leurs dirigeants entretenaient depuis longtemps des liens étroits avec les élites politiques.

La famille Coffin appartenait aux couches supérieures de la ville de New York. Le père de Coffin dirigeait le Metropolitan Museum of Art et son oncle, Henry, avait été ministre de la prestigieuse église presbytérienne de Madison Avenue ainsi que président de l'Union Theological Seminary, l'école de théologie qui avait formé des générations de ministres et de théologiens renommés.

La propre vie de Coffin illustre les cercles qui se chevauchent du gouvernement, du monde universitaire et de la religion dans lesquels évoluaient les protestants d'élite. Il était officier de la CIA pendant la guerre de Corée et, après avoir terminé ses études à Yale, il est devenu aumônier de l'université.

De guerrier froid à l'accusé anti-guerre

Coffin, cependant, s'est retourné contre le gouvernement lorsqu'il est venu au Vietnam. En 1965, il a contribué à la création d'un groupe anti-guerre intitulé «Le clergé et les laïcs préoccupés par le Vietnam». À Yale, il s'est ouvertement opposé à la guerre.

Son procès découle d'un rassemblement anti-guerre de 1967 à Boston. Au cours des manifestations, Coffin a rassemblé les cartes préliminaires des hommes qui avaient refusé de servir au Vietnam, ce qui était un crime. Il a ensuite rendu public ses actions et demandé l'arrestation pour forcer un débat national sur le projet.

Il était accusé d'avoir encouragé de jeunes hommes à «refuser ou se soustraire à l'enregistrement des forces armées» et a été condamné à une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans dans une prison fédérale.

Action anti-guerre parmi le clergé

Coffin était loin d'être le seul ministre protestant principal à s'opposer à la guerre du Vietnam. Au sortir des guerres précédentes, de nombreux ministres ont commencé à critiquer la politique américaine au Vietnam au milieu des années 1960.

Cette critique parmi les dirigeants protestants s'est renforcée au début de 1968. Un événement crucial a été l'offensive Tet dans le Nord-Vietnam, une attaque surprise à grande échelle visant des cibles situées dans tout le Sud-Vietnam, y compris l'ambassade américaine. Bien que les attaques aient finalement échoué, elles ont amené de nombreux Américains à douter des assurances du président Lyndon Johnson selon lesquelles la fin de la guerre était en vue.

Peu de temps après, les principaux journaux protestants ont émis des critiques plus virulentes. The Christian Century, un magazine non confessionnel qui a été pendant des décennies la voix du protestantisme principal, a publié un article qui condamnait la guerre comme contraire aux valeurs religieuses. Ses auteurs ont écrit:

«Un consensus croissant parmi les personnes matures et moralement sensibles est que l'intégrité spirituelle des États-Unis… ne peut être garantie par notre politique actuelle au Vietnam.»

Ces ministres ont également rejoint Coffin pour faire correspondre leur rhétorique à l’action. Le New York Times a rapporté "qu'un nombre croissant d'hommes d'église se dirigent vers la désobéissance civile comme moyen d'exprimer leur désaccord".

Le clergé a promis de soutenir les projets de résistance, même si cela signifiait qu'ils pourraient également être arrêtés. Les ministres plus jeunes et les élèves des écoles de théologie ont retourné leurs propres cartes pour signaler leur résistance.

Soutien à la guerre dans les bancs

Il devint évident que de nombreux dirigeants d'église principale avaient adopté la position anti-guerre, il devint également évident que tous les protestants américains n'étaient pas d'accord avec eux. Comme le New York Times l'a fait remarquer à l'époque, même les rédacteurs en chef du Christian Century et d'autres journaux protestants ont reconnu que «la majorité des membres de l'église» ne partageaient pas une telle opposition à la politique américaine au Vietnam.

Le mieux que l'on puisse espérer, c'est que les fidèles soient «disposés à écouter les réserves suscitées par la guerre».

Le journaliste du Times, Edward B. Fiske, a observé comment les protestants évangéliques conservateurs soutenaient la guerre. Beaucoup, comme le théologien et rédacteur en chef de Christianity Today, Carl F. Henry, ont estimé qu'il était moralement défendable. Fiske a écrit que «la majorité des laïcs et du clergé dans ce pays» étaient plus en accord avec Carl Henry qu'avec William Sloane Coffin.

Les divisions qui mijotaient et qui bouillonnaient

Le révérend William Sloane Coffin Jr. avec Coretta Scott King, veuve du Dr Martin Luther King Jr. (Photo AP / Henry Burroughs)

Le révérend William Sloane Coffin Jr. avec Coretta Scott King, veuve du Dr Martin Luther King Jr. (Photo AP / Henry Burroughs) Ce n'était pas la première fois que d'éminents dirigeants protestants se trouvaient en conflit avec des fidèles, voire des ministres ordinaires.

Comme je l'ai montré dans mes travaux sur le protestantisme principal, au début du XXe siècle, il existait depuis longtemps une division entre les dirigeants protestants libéraux et les fidèles religieux plus conservateurs. Un nombre important de ministres, par exemple, ont plaidé en faveur des droits civils et affirmé la coopération interconfessionnelle avec les catholiques et les juifs - efforts fermement opposés par nombre de leurs fidèles.

Mais c’est à l’époque du Vietnam, où un grand nombre de dirigeants protestants ont activement fait campagne contre la politique militaire américaine, que pour de nombreux fidèles, l’opposition est allée trop loin.

Comme l'a écrit l'historien Andrew Preston de l'Université de Cambridge, «les divisions entre les clercs libéraux et les fidèles conservateurs ont toujours existé… mais elles étaient rarement aussi larges qu'au Vietnam».

Conséquences

Ces attaques contre les efforts de guerre américains menées par Coffin et d'autres dirigeants d'églises ont aliéné de nombreux Américains protestants - avec des répercussions durables.

En ce qui concerne Coffin et son procès, le ministre lui-même n'a eu que peu de conséquences. Bien qu'initialement reconnu coupable, sa condamnation a été infirmée en appel. Il revint à Yale et devint plus tard ministre de la prestigieuse église Riverside de New York.

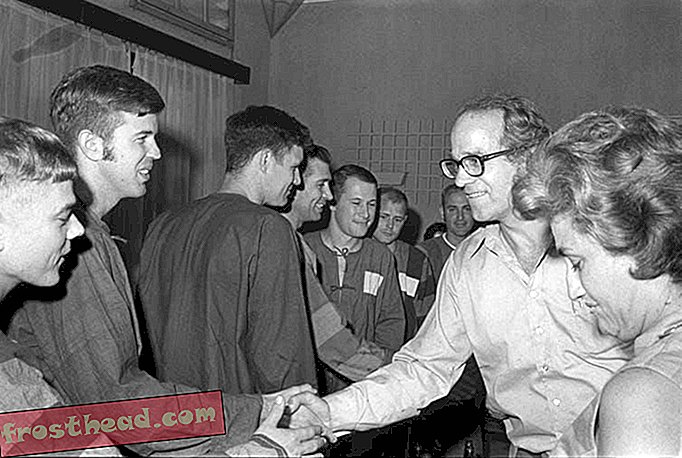

Activisme de Coffin: William Sloane Coffin Jr. salue les pilotes américains capturés à Hanoi, au Vietnam. (AP Photo / Peter Arnett)

Activisme de Coffin: William Sloane Coffin Jr. salue les pilotes américains capturés à Hanoi, au Vietnam. (AP Photo / Peter Arnett) Les dénominations protestantes de la ligne principale, cependant, ne firent pas aussi bien. Ils ont commencé à décliner, perdant près d’un membre sur six entre 1970 et 1985.

Au cours des mêmes années, les églises évangéliques ont connu une croissance à deux chiffres. Ils ont accueilli des Américains qui avaient abandonné les confessions principales pour protester contre les vues libérales du clergé sur de nombreuses questions sociales, y compris la guerre du Vietnam. Ces églises soutenaient la droite religieuse et son type de politique conservatrice.

Comme l'a observé l'historien George Bogaski, lors de la guerre du Vietnam, «les églises principales ont été perdues». Lorsque des ministres tels que Coffin et des écrivains de grands périodiques ont attaqué la guerre, ils se sont aliénés sur les bancs.

Pendant des décennies, les principales confessions protestantes ont uni leurs dirigeants libéraux avec des fidèles conservateurs. Cette union s’est révélée insoutenable au lendemain de 1968.

Cet article a été publié à l'origine sur The Conversation.

David Mislin, professeur adjoint en patrimoine intellectuel, Temple University