Année après année, il emballait sa caméra et ses fournitures - tout ce dont il avait besoin pendant des mois - et voyageait à pied et à cheval dans les territoires indiens. Au début du XXe siècle, Edward S. Curtis était convaincu qu'il vivait une course acharnée contre le temps pour documenter, avec son film, son et études, l'indien de l'Amérique du Nord avant l'expansion blanche et le gouvernement fédéral détruisant ce qui restait de le mode de vie de leurs indigènes. Pendant trente ans, soutenu par des hommes tels que J. Pierpont Morgan et l'ancien président Theodore Roosevelt, mais à grands frais pour sa vie de famille et sa santé, Curtis a vécu au sein de dizaines de tribus autochtones, consacrant sa vie à sa vocation jusqu'à travail définitif et sans précédent, The North American Indian . Le New York Herald a été salué comme «l’entreprise d’édition la plus ambitieuse depuis la production de la Bible King James».

Autoportrait d'Edward S. Curtis. (Wikipédia)

Autoportrait d'Edward S. Curtis. (Wikipédia) Né dans le Wisconsin en 1868, Edward Sheriff Curtis se passionne pour la photographie. À l'âge de 17 ans, il était apprenti dans un studio à St. Paul, dans le Minnesota, et sa vie semblait suivre un cours familier pour un jeune homme dont le métier était commercialisable, jusqu'à ce que la famille Curtis fasse ses valises et se déplace vers l'ouest, pour finalement s'installer Seattle. Là-bas, Curtis a épousé Clara Phillips, âgée de 18 ans, a acheté son propre appareil photo et une part dans un studio de photographie local. En 1893, le jeune couple a accueilli un fils, Harold, le premier de leurs quatre enfants.

La jeune famille vivait au-dessus du Curtis Studio, un studio florissant qui attirait les dames de la société qui souhaitaient que leurs portraits soient pris par le beau et athlétique jeune homme qui leur donnait un aspect à la fois glamour et sophistiqué. Et c'est à Seattle en 1895 que Curtis réalisa son premier portrait d'un Amérindien - celui de la princesse Angeline, fille aînée du chef Sealth de la tribu des Duwamish. Il lui paya un dollar pour chaque pose et nota: «Cela a semblé lui plaire énormément et, avec les mains et le jargon, elle a indiqué qu'elle préférait passer son temps à faire des photos plutôt qu'à creuser des palourdes."

C’est pourtant une rencontre fortuite de 1898 qui a permis à Curtis de s’éloigner de son studio et de sa famille. Il photographiait le mont. Rainier lorsqu'il est tombé sur un groupe d'éminents scientifiques qui s'étaient perdus; L'anthropologue George Bird Grinnell, spécialiste des cultures amérindiennes, faisait partie du groupe. Curtis se lie rapidement d'amitié avec lui et cette relation conduit à la nomination du jeune photographe comme photographe officiel pour l'expédition Harriman en Alaska de 1899, dirigée par le magnat des chemins de fer Edward H. Harriman et incluant notamment le naturaliste John Muir et le zoologue C. Hart Merriam. Pendant deux mois, Curtis a accompagné deux douzaines de scientifiques, photographiant tout, des glaciers aux colonies esquimaudes. Lorsque Grinnell lui demanda de venir visiter les Blacks Piegan au Montana l'année suivante, Curtis n'hésita pas.

C’est dans le Montana, sous la tutelle de Grinnell, que Curtis est profondément ému par ce qu’il appelle les «coutumes et traditions primitives» du peuple Piegan, y compris la «Danse du soleil» mystérieuse à laquelle il a assisté. «C’était au début de mes efforts concertés pour en apprendre davantage sur les Indiens des Plaines et pour photographier leurs vies», a écrit Curtis, «et j’ai été profondément touché.» À son retour à Seattle, il a monté des expositions populaires sur ses œuvres amérindiennes, publier des articles de magazines et ensuite donner des conférences à travers le pays. Ses photographies sont devenues connues pour leur beauté. Le président Theodore Roosevelt a chargé Curtis de photographier le mariage de sa fille et de faire quelques portraits de famille Roosevelt.

Un examen attentif révèle comment le célèbre photographe a modifié ses négatifs sur verre, créant ainsi l'image populaire des Amérindiens qui existe encore aujourd'hui.Mais Curtis brûlait de retourner dans l’Ouest et de chercher plus d’Américains autochtones à documenter. Il a trouvé un photographe pour gérer son studio à Seattle, mais plus important encore, il a trouvé un bailleur de fonds doté des fonds nécessaires à la réalisation d’un projet de l’ampleur de son projet. En 1906, il aborda hardiment JP Morgan, qui le renvoya rapidement avec une note disant: «M. Curtis, de nombreuses demandes d'aide financière me sont adressées. Je ne pourrai pas t'aider. »Mais Curtis a persisté et Morgan a finalement été impressionné par le travail du photographe. "M. Curtis ", a écrit Morgan après avoir vu ses images, " je veux voir ces photographies dans des livres - le plus bel ensemble de livres jamais publié. "

Morgan a accepté de sponsoriser Curtis et a déboursé 75 000 USD sur cinq ans en échange de 25 séries de volumes et de 500 tirages originaux. Il suffisait à Curtis d’acquérir le matériel nécessaire et d’engager des interprètes et des chercheurs. Edward Curtis partit pour un voyage dans lequel il devait photographier les plus importants Amérindiens de l'époque, dont Geronimo, Red Cloud, Medicine Crow et le chef Joseph.

Les voyages n'étaient pas sans danger: routes impraticables, maladies et défaillances mécaniques; Tempêtes arctiques et chaleur étouffante du désert de Mohave; rencontres avec des «guerriers méfiants et hostiles». Mais Curtis a réussi à se faire aimer des gens avec qui il est resté. Il a travaillé plus tard, a-t-il déclaré, comme suit: «Nous, pas vous. En d'autres termes, j'ai travaillé avec eux, pas avec eux.

Yellow Kidney (à gauche) et son père, Little Plume, à l'intérieur d'une loge, se laissent échapper. (Bibliothèque du Congrès)

Yellow Kidney (à gauche) et son père, Little Plume, à l'intérieur d'une loge, se laissent échapper. (Bibliothèque du Congrès) Sur des cylindres de cire, son équipe a rassemblé plus de 10 000 enregistrements de chansons, de musiques et de discours dans plus de 80 tribus, la plupart avec leur propre langue. À l’amusement des anciens de la tribu, et parfois contre paiement, Curtis reçut l’autorisation d’organiser des reconstitutions de batailles et de cérémonies traditionnelles parmi les Indiens, et il les documenta avec son appareil photo grand format de 14 pouces sur 17 pouces, qui produisit Des négatifs sur plaque de verre qui ont donné les impressions nettes, détaillées et magnifiques qui ont fait sa renommée. Les Amérindiens ont fini par lui faire confiance et l'ont finalement appelé "Shadow Catcher", mais Curtis notera plus tard que, vu son voyage et son travail épuisant, il aurait dû être surnommé "L'homme qui n'a jamais pris le temps de jouer".

Tout comme Curtis a commencé à produire volume après volume The North American Indian, encensé, JP Morgan est décédé subitement en Égypte en 1913. JP Morgan Jr. a contribué au travail de Curtis, mais avec des sommes bien moindres, et le photographe a été contraint d'abandonner son travail sur le terrain par manque de financement. Sa vie de famille a commencé à souffrir - ce que Curtis a essayé de rectifier à l'occasion en entraînant Clara et ses enfants lors de ses voyages. Mais quand son fils, Harold, a failli mourir de la typhoïde dans le Montana, sa femme a juré de ne plus jamais voyager avec lui. En 1916, elle demanda le divorce et, dans un règlement amer, se vit attribuer la résidence de la famille Curtis et son studio. Plutôt que de permettre à son ex-femme de tirer profit de ses travaux sur les Amérindiens, Edward et sa fille Beth ont fait des copies de certains négatifs sur plaque de verre, puis ont détruit les originaux.

Alors que le début de la Première Guerre mondiale coïncidait avec un intérêt décroissant pour la culture amérindienne, Curtis rassembla suffisamment de fonds pour tenter de remporter un franc succès avec un film intitulé Au pays des chasseurs de têtes, pour lequel il paya des hommes kwakiutl L’île de Vancouver pour reproduire l’aspect de leurs ancêtres en rasant les poils du visage et en enfilant des perruques et de faux anneaux de nez. Le film eut un succès critique mais échoua financièrement et Curtis perdit son investissement de 75 000 dollars.

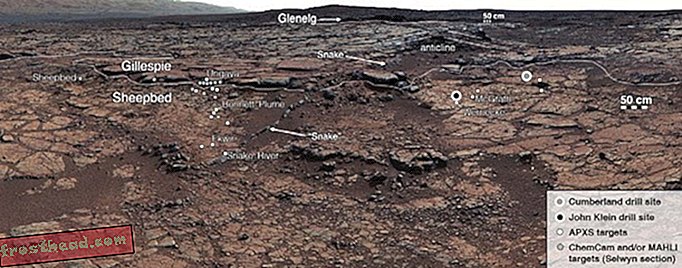

Dans une version ultérieure de In a Piegan Lodge, Curtis effacerait l'horloge au centre. (Bibliothèque du Congrès)

Dans une version ultérieure de In a Piegan Lodge, Curtis effacerait l'horloge au centre. (Bibliothèque du Congrès) Il a travaillé à Hollywood, où son ami Cecil B. DeMille l'a engagé pour des travaux de tournage sur des films tels que The Ten Commandments . Curtis a vendu les droits de son film au Musée américain d'histoire naturelle pour la modique somme de 1 500 dollars et a conclu un accord lui permettant de reprendre son travail sur le terrain - en cédant ses droits d'auteur sur les images de The North American Indian à la Morgan Company.

Les tribus que Curtis a visitées à la fin des années 1920, a-t-il été effrayé, ont été décimées par la réinstallation et l'assimilation. Il a trouvé qu'il est plus difficile que jamais de créer le type de photographies qu'il avait auparavant et le public avait depuis longtemps cessé de s'intéresser à la culture amérindienne. À son retour à Seattle, son ex-femme le fit arrêter pour avoir omis de verser une pension alimentaire et une pension alimentaire pour enfants. En outre, le krach boursier de 1929 l'a rendu presque impossible de vendre aucune de ses œuvres.

En 1930, Edward Curtis avait publié, à peine en fanfare, le dernier de ses ensembles prévus en 20 volumes de The North American Indian, après avoir pris plus de 40 000 photos sur 30 ans. Pourtant, il était ruiné et il souffrait d'une dépression mentale et physique complète, nécessitant une hospitalisation dans le Colorado. La société Morgan a vendu 19 ensembles complets d' Indiens de l'Amérique du Nord, ainsi que des milliers d'empreintes et de plaques de cuivre, à Charles Lauriat Books de Boston, Massachusetts, pour seulement 1 000 dollars et un pourcentage des redevances futures.

Une fois que Curtis a suffisamment recouvré sa santé mentale, il a essayé d'écrire ses mémoires, mais ne les a jamais vus publiés. Il mourut d'une crise cardiaque en Californie en 1952 à l'âge de 84 ans. Une petite notice nécrologique dans le New York Times mentionna sa recherche «compilation de l'histoire indienne» sous le patronage de JP Morgan et se termina par la phrase «M. Curtis était également largement connu en tant que photographe.

Les photographies d'Edward Curtis représentent des idéaux et des images conçues pour créer une vision intemporelle de la culture amérindienne à une époque où les équipements modernes et l'expansion américaine avaient déjà modifié de manière irrévocable le mode de vie des Indiens. Au moment où Curtis était arrivé dans divers territoires tribaux, le gouvernement américain avait obligé les enfants indiens à fréquenter des pensionnats, leur avait interdit de parler dans leur langue maternelle et leur avait fait se couper les cheveux. Ce n’est pas ce que Curtis a choisi de documenter, et il s’est donné beaucoup de mal pour créer des images d’Amérindiens posant avec les vêtements traditionnels qu’ils avaient depuis longtemps, dans des scènes parfois retouchées par la suite par Curtis et ses assistants pour éliminer tout artefact moderne, comme la présence d'une horloge à son image, In a Piegan Lodge .

Certains critiques l'ont accusé de tromperie photographique, de faire avancer sa carrière en ignorant le sort et les tourments de ses sujets. D'autres le louent, notant qu'il était, selon la galerie Bruce Kapson, qui représente le travail de Curtis, "capable de transmettre une dignité, une humanité universelle et une majesté qui transcendent littéralement tous les autres travaux jamais réalisés sur le sujet". Les Indiens d'Amérique du Nord coûteraient aujourd'hui plus de 35 millions de dollars.

«Lorsque jugé par les standards de son temps», écrivait Laurie Lawlor dans son livre, Shadow Catcher: La vie et l'oeuvre d'Edward S. Curtis, «Curtis devançait de loin ses contemporains en termes de sensibilité, de tolérance et d'ouverture aux cultures amérindiennes et façons de penser. Il a cherché à observer et à comprendre en se rendant directement sur le terrain.

Sources

Livres: Laurie Lawlor, Shadow Catcher: La vie et l'œuvre d'Edward S. Curtis, Bison Books, 2005. Mick Gidley, Edward S. Curtis et The North American Indian, Incorporated, Cambridge University Press, 2000.

Articles: «Edward Curtis: pictorialiste et aventurier ethnographique», de Gerald Vizener, essai basé sur la présentation de l'auteur à un séminaire Edward Curtis à la Claremont Graduate University, les 6 et 7 octobre 2000. http://memory.loc.gov/ammem /award98/ienhtml/essay3.html «Edward Curtis: Shadow Catcher», de George Horse Capture, American Masters, 23 avril 2001. http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/episodes/edward-curtis/shadow -catcher / 568 / «L'oeil impoerfect d'Edward Curtis», de Pedro Ponce, Humanities, mai / juin 2000, volume 21 / numéro 3. http://www.neh.gov/news/humanities/2000-05/curtis .html “Photographe de la frontière, Edward S. Curtis, ” Exposition des bibliothèques de la Smithsonian Institution. http://www.sil.si.edu/Exhibitions/Curtis/index.htm «Vendre l'Indien de l'Amérique du Nord: l'oeuvre d'Edward Curtis», créé par Valerie Daniels, juin 2002, http://xroads.virginia.edu. /~ma02/daniels/curtis/promoting.html «Edward S. Curtis et les Indiens de l'Amérique du Nord : biographie chronologique détaillée», Eric J. Keller / Studio Soulcatcher, http://www.soulcatcherstudio.com/artists/curtis_cron. html «Edward S. Curtis (1868-1952) et Les Indiens de l'Amérique du Nord », de Mick Gidley, essai de The Indian (Amérique du Nord), The Vanishing Race: une sélection de «L'indien de l'Amérique du Nord, Edward S. Curtis» »(Newton Abbot: David et Charles, 1976, New York: Taplinger, 1977.) http://memory.loc.gov/ammem/award98/ienhtml/essay1.html